Crônicas de Filhos da Light inspiradas em pessoas e situações vividas em nossa vila...

A égua do Juca

Dan Saydel

Como não era possível para a única empresa local absorver toda a mão de obra, era comum ver o pessoal por volta de 16/17 anos, em bloco, no mais completo ócio (alguns, homens feitos). Sentados em roda no campo de futebol, fumavam, liam os famosos “catecismos” do Zéfiro e jogavam conversa fora por horas à fio. Era tanta preguiça que, apesar da água ser abundante ao redor, preferiam puxar o talo de capim, colocá-lo entre os dentes e, em seguida, puxá-lo para que o sumo “aplacasse” a sede.

Nesse pequeno universo a “revolução” embora já tivesse sacudido o país, com certeza não chegaria, mas ela chegou um dia. Dr. Costa Neto, mineiro de Baependi, engenheiro pleno, boa praça, na qualidade de inspetor geral da Usina resolveu criar uma ocupação para a moçada. Incumbiu o Sr. Félix Alquezar de escolher um lugar onde seria instalada uma grande horta que atenderia moradores locais e das imediações.

O terreno escolhido foi uma várzea ao lado do rio, posteriormente aterrado. Os “voluntários”, entre eles: Biúna, Dito Caçambé, Tidão, Bimar, Bimael, Cocada, Juca Lemes, não tardaram a aparecer. Não que quisessem trabalhar, mas sim, atraídos pela promessa de que todo o dinheiro arrecadado durante o ano seria dividido entre os participantes em Dezembro.

Iniciados os trabalhos, com a firme direção de Seu Félix, aliada aos seus conhecimentos, a produção não tardou e, consequentemente, as vendas. O empreendimento era de fazer inveja. Dava gosto ver os encarregados da venda diária saindo com suas cestas brancas de madeira, confeccionadas na oficina da usina, céleres e orgulhosos. Os produtos eram de excelente qualidade e preços imbatíveis.

O “evangelizador” Alziro Zarur, com sua bela voz, mantinha um programa diário no rádio, que era finalizado com a oração de São Francisco de Assis e um pedido de ajuda para a sua Legião da Boa Vontade. Como tudo deve ter um nome, a horta passou a ser chamada de Horta da Boa Vontade (não se sabe de quem foi a sugestão). Nem tudo, porém, foi um mar de rosas, eram comuns os acidentes e as brigas, enfim...

O tempo passava com vagar, mas, finalmente, Dezembro chegou. Uma vez feita a partilha, na semana que antecedeu o Natal, a comitiva embarcou no “Porcão”[1] que contava com o “Pete”[2] na direção e Seu Félix para conduzir e patrulhar o pessoal e seguiram para Sorocaba. Era uma alegria só! Lá chegando, a primeira parada foi na Padaria Moderna, onde se fartaram de comer doces. Só o Juca não comeu; como ele era franzino e pálido, todos pensaram tratar-se de algum problema estomacal.

O grupo despertava a atenção dos passantes, mas não estavam preocupados com isso, sendo assim, lá se foram às compras. Ternos e calças de tergal, camisas “Volta ao Mundo”, sapatos, espelhos de bolso, pentes de osso “Flamengo”, carteiras, revistas... O Caçambé cansado dos sapatos de sola de pneu, comprou logo um cromo alemão no “Verrone” e o Tidão, para atender suas maquinações, um canivete multiuso na casa Saturno. E o Juca? Nada!

O dinheiro foi se acabando, a hora de voltar se apresentou e todos queriam saber porquê o Juca não gastou nenhum tostão. A pressão foi tanta que timidamente teve que confessar: “Vou guardar dinheiro para comprar uma égua.” O riso foi geral. Durante a viagem de volta e nos dias que se seguiram, transformou-se em motivo de pilhérias. Afinal, quem daria crédito a alguém tão singelo cuja maior façanha, até então, era ser reserva do Luiz Curadô no gol do 2º quadro do S. P. E. F. Clube.

O aforisma “O tempo é o senhor da verdade” parece calhar, à propósito, para a ocasião. Fazendo alguns “bicos” – sim, porque a horta deixara de existir – juntou o restante e, meses depois, comprou uma égua. Como o animal sofrera maus tratos, não estava “lá essas coisas” e, sendo assim, foi escondida em um pasto atrás dos canos adutores da Usina.

Alimento farto, escovação diária, torrões de açúcar e o carinho do dono acabaram transformando o animal. Agora, de pelos e olhar brilhantes, orelhas empinadas para o céu, com a crina e o rabo devidamente aparados, o grande dia chegou!

Juca, pacientemente, encilhou o animal conferindo cada detalhe. Em seguida, montou nela com suavidade e bastou um leve toque em sua anca e lá se foram, com destino ao campo de futebol. Durante o trajeto recebia o cumprimento respeitoso dos mais idosos, enquanto que as crianças, alvoraçadas, corriam atrás gritando: “Olha o cavalo do Juca!”.

No momento do encontro com os companheiros o que se viu (esse foi o único dia em que, literalmente, “vi” o silêncio) foi um silêncio total. Ninguém conseguiu abrir a boca. A figura do cavaleiro era muito nobre e a distância que o separava da cambada, imensurável. Observei que se tratava de uma fêmea, pensei perguntar seu nome, mas, faltou coragem. Chegando em casa, olhei com desdém para meu cavalo de pau e concluí que, finalmente, tínhamos nosso paladino.

Habituado a nomes estrangeiros para cavalos (Trigger, Silver) comecei a imaginar o nome da égua. Seria Princess, Queen, Pretty Doll? Certa manhã, eu entretido cortando capim para os coelhos eis que, de repente, o Juca e sua égua - para meu assombro – surgiram do nada e pararam ao meu lado. Puxei prosa, ofereci um Continental e conversamos sobre assuntos diversos. Como o nome da égua era ainda, de certa forma, um segredo, disparei: “Como é mesmo o nome da ‘baita’?”. Cofiando o ralo bigode e apagando a ponta do cigarro com suas Havaianas, não se fez de rogado e respondeu solene: “Cassununga!!”.

Sorocaba, 13/08/2007 (9h45 AM)

[1] (NE: ônibus de propriedade da Usina. Uma carroceria de ônibus montada sobre chassi de caminhão ao estilo dos ônibus escolares americanos).

[2] (NE: Modo como o autor desta crônica costumava chamar o Seu Bentico).

Amídalas ou amidas?

Natalina de Castro

Semana passada em visita ao meu médico ele foi taxativo. Na "lata" mesmo disse que, tão cedo, não vou ficar curada da artrose no joelho. Isso é que dá ficar de repouso escrevendo, aliás, esta viagem ao túnel do tempo é uma delícia, me proporciona muita felicidade.

Pensando bem, os médicos poderiam ser mais piedosos como os seus pacientes. Afinal, como diz um velho ditado: “Uma boa palavra cura até falta de dinheiro!”. Decerto é por isso que os videntes estão sempre lotados, ninguém sai de lá sem esperança. Às solteiras: "Você vai arranjar um namorado lindo, rico, não vai precisar trabalhar e vocês vão ser felizes para sempre. Para as separadas: "Seu marido ainda te ama e vai voltar para você!". São doces mentiras incluindo aquela promessa famosa: "Você vai ganhar sozinha na mega sena acumulada. Vai que dá certo!"

Quem já leu "A Hora da Estrela", da Clarice Lispector, sabe como a Macabéa morreu feliz. Na Vila da Light raramente víamos um médico. Dr. Garcia, talvez, quando alguém precisava dos seus cuidados, vinha com seu jipe, pois as estradas eram todas de terra e quando chovia era um lamaçal só.

Dor de garganta era resolvida rapidinho. O paciente era levado para Sorocaba onde o Dr. Stilitano - médico da Santa Casa - tirava logo as duas amídalas ou "amidas" como queriam. Daí o paciente voltava no "porcão" de 1h20 chupando todos os tipos de sorvetes! Não tenho bem certeza, mas acho que, metade da vila, não possui mais este órgão. Na verdade nossas mães eram mais que médicos, eram sábias.

Tinham remédios para tudo: mercúrio cromo servia para todos os tipos de ferimentos (menos picadas de cobras), chá de poejo e hortelã para lombrigas assanhadas dor de barriga e gases, folha de batata doce cozida em água, para dor de dente... Mas, para ficar lindo e corado "Biotônico Fontoura", aquele da bula que tinha o Jeca Tatu e os animais todos calçados com botinhas. Se fosse batido com leite moça e ovos de pata ficavam uma gostosura.

Também tinha óleo de fígado de bacalhau. Aquele, que no rótulo, tinha um homem fazendo uma força danada para carregar um baita peixão nas costas (mas este era caro, não era pro nosso bico).

Mas o que era fantástico era o Melhoral; um santo remédio segundo o meu pai. Toda vez que ele saía do banho tomava um, para não pegar resfriado. Na verdade, ele tinha horror a água fria por isso nunca nadou na cachoeira. Não sabe o que perdeu!

Na Vila raramente ficávamos doentes, com exceção do que eu já citei éramos todos saudáveis. Será que por andarmos descalços, com poucos agasalhos, por bebermos água da bica com açúcar cristal e limão, por comermos goiaba bichada, manga com sal, chuparmos cana na roça do Sr. Claudino, criamos resistência?

Se tudo isso fez bem para nós tenho cá minhas dúvidas. Dizem que tem quatro caras da Light que estão tentando salvar o planeta, digo, a nossa Vila. As primeiras letras dos seus nomes são J.O.B.B e se auto intitulam os "Mosqueteiros" e já têm até um blog com mais de 60 mil acessos chamado Filhos da Light...

Deus tenha piedade! (God have mercy)

(Acabei me esquecendo do Iça torradinho na chapa. Levante a mão quem nunca comeu)

Cipriano louco

Roberto Teixeira Ferreira

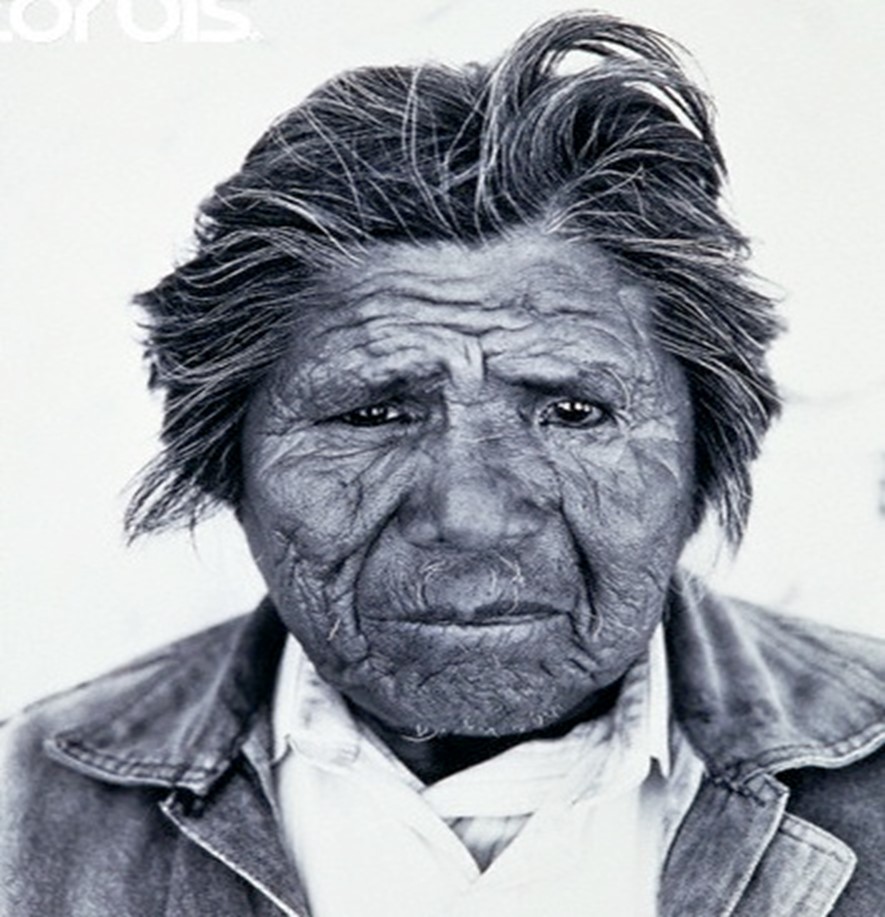

Ao ver esta maravilhosa foto (o autor referia-se a um post do blog Filhos da Light), a primeira coisa que me chamou a atenção foi o capim no Inclinado. Normalmente era tudo limpo manualmente e daí veio, de lampejo, a recordação de um funcionário da Light que poucos conheceram.

Logicamente os mais antigos se lembram. Era uma figura "estranha" (lembra o Arlequim de Toledo). Sua função era manter o Inclinado limpo, tirando dele mato por mato. E aquele homem conseguia essa façanha! Refiro-me ao sr. Cipriano. Uma incógnita... Um homem de corpo franzino e olhos sinistros. Muitos o chamavam de "louco", de "lobisomem". (Recentemente conversando com o Antonio de Castro lembrei-o desse personagem).

Vale a pena você falar com os mais antigos, como o Nelson Santos, o Nine, o Flávio Soares (aliás, encontrei-o, recentemente, e tocamos rapidamente no assunto. Tive que me identificar pois há muitos anos não nos víamos) para extrair mais informações.

Retomando, o Seu Cipriano, ou "Cipriano Louco" morava no quarto de solteiros (Barracão) em frente à minha casa. Que eu me lembre, nunca vi esse homem conversando com alguém. As crianças tinham medo dele e quando o viam, fugiam. Porém estavam sempre a "mexer" com ele só para ouvir os seus impropérios e a ameaça de pegá-los. Coisa de moleques.

Aos domingos ele saía cedo para Sorocaba ou Votorantim e voltava lá pela hora do almoço. Vinha desde a entrada da Vila até o seu quarto dizendo os maiores palavrões e blasfêmias. Era de deixar o cabelo em pé. Barra pesada, mesmo!

Mas, interessante...Enquanto todos fugiam do "seu Cipriano" eu ficava na janela da minha casa olhando para ele e ele olhava para mim e dizia: “Oi Berto”. E era tudo. Havia um respeito velado entre nós...

Goleiros e goleiros de minha vida

Dan Saydel

Que me perdoem Armando Nogueira, Alberto Helena Jr. e Sérgio Barklanos, mas hoje resolvi falar de futebol. Da maneira como influenciou minha vida, das alegrias e decepções. Lembrar especialmente de grandes goleiros, um dos quais, citados no texto, será sempre meu dileto amigo.

Escrevo com saudades. Confesso, porém, que vejo hoje em Rogério Ceni, Dida, Marcos, um pouquinho de cada um deles. Tudo o que segue é mera tentativa de descrever imagens e situações. Uma leve pretensão de descrever até um pouco da personalidade dos protagonistas. Os iniciados poderão com um pouco de boa vontade, ouvir alguns “sons” vindo dos fonemas.

No Brasil, do gari ao executivo, do fundista ao piloto de F-1, do jogador de beisebol do Vale do Ribeira ao remador do Flamengo, do novo ao velho, um pouco dessa paixão circula no plasma de cada um. Comigo não foi diferente. Minha grande tacada foi torcer pelo São Paulo Futebol Clube.

Até 1957 consegui ser corintiano. (O Corinthians mora num pedacinho do meu coração). Na ocasião, um ataque formado por: Amauri, Maurinho, Gino, Zizinho e Canhoteiro soou nos meus ouvidos como uma linha de um verso de um poeta.

O campeonato conquistado naquele ano me alavancou para a decisão da qual jamais me arrependi. Estatisticamente o tricolor é disparado o melhor. Seus títulos são contados a partir de sua fundação em 1935, bem mais jovem que os demais, acumulou conquistas quando o futebol já estava com sua estrutura organizada no país. Diferente de alguns supostos “papões” que com vinte, vinte e cinco anos mais, disputaram e venceram campeonatos com pouquíssima competitividade.

Deixando o clube da fé de lado, as Copas de 58 e 62, reavivaram o patriotismo e enterraram a derrota de 50. A televisão engatinhava e o rádio narrava as emoções. O grito de “goooooooooolll” vinha de Fiori Gigliotti, Valdir Amaral, Enio Rodrigues, Pedro Luís...Muitos matutinos específicos estampavam fotos e manchetes.

Respirava-se futebol, espalhados pelos ventos fortes da democracia JK. O Campeonato Nacional não existia. Além dos campeonatos regionais, anualmente o Torneio Rio-São Paulo e, vez por outra, um campeonato interestadual de seleções davam um toque de integração nacional. O Santos Futebol Clube, de Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe encantava o mundo.

Certa vez, uma guerra civil de um pequeno país africano foi interrompida para uma apresentação daquele esquadrão. Terminada a partida, os jogadores seguiram direto para o aeroporto. O processo de decolagem de avião não havia terminado e os primeiros tiros voltavam a espoucar.

O futebol varzeano era coisa de causar espanto. Os campos de futebol grassavam em todos os cantos. O futebol profissional do interior paulista era de um nível muito elevado. Guarani, de Campinas; Comercial, de Ribeirão Preto; Ferroviária, de Araraquara e o meu querido E.C. São Bento, desfilavam com craques que, no ano seguinte, via de regra, iriam integrar os clubes grandes.

1963 foi o ano de ingresso do São Bento na chamada “Divisão Especial”. Sorocaba, maravilhada com a conquista, experimentava, a cada domingo, uma nova emoção. O velho estádio “Humberto Reali” era um misto de “La Bombonera”, “San Ciro”, “Pacaembu” e, por que não dizer, do “Maracanã”?

Certa vez, um locutor esportivo não encontrou, ou melhor, “encontrou” as palavras corretas para relatar uma situação de perigo para o alvi-celeste. A narração foi ao ar da seguinte forma: “Cruzamento da direita, fura espetacularmente o zagueiro... A bola sobra na pequena área... Bate e rebate...Cú de boi na área do São Bento!!”. O verbete, sem acento, é título do elemento químico cobre. Naturalmente o radialista comparou a confusão ao ânus do ruminante. À distância, observando o referido local, conclui-se que o vespeiro, as rabadas e o cheiro, expressaram da melhor forma a gravidade da situação do arco beneditino.

Uma marchinha resumia a glória de: Valter, Julião, Odorico e Salvador, Nestor e Paulinho, Raimundinho, Cabralzinho, Picolé, Bazzaninho e Paraná: “Na hora que o juiz apitô, Sorocaba inteira gritô: 'o São Bento ganhô!'...O outro time era duro de roê, Mais o São Bento não podia perdê, porque de Valter até Paraná, o time jogou prá ganhá!”

O rádio esportivo era o carro chefe das emissoras. Na Rádio Tupi de São Paulo, a Equipe 1040, composta por Pedro Luís, Haroldo Fernandes, Mário Moraes, Geraldo Bretas, Eli Coimbra, Juarez Soares, Gerdi Gomes, Milton Camargo, entre outros, era uma das lideranças mais expressivas em São Paulo. Seu prefixo dizia: “Você vai ver como é, 1040 é que é sua equipe porque, seja daqui ou dali, o futebol da Tupi, é mais futebol pra você. Todo local tá legal, partida internacional, a Tupi vai trazer prá você, se a pelota tá-li, tá-li a 1040, tá-li a Radio Tupi, tá!”.

Nesse universo tão grande acabei me perdendo e só agora me lembrei de que estou aqui pra falar de goleiros. Sei que é impossível não cometer injustiças quando se ressalta nomes em qualquer atividade da face da Terra. Individualmente, todos que vi eram grandes. Os nomes que se seguem, porém, marcaram de forma indelével minha memória.

No Futebol Profissional

Gilmar – Gilmar dos Santos Neves. Combinava elegância e estilo. Sua condição de reserva de Cabeção, no Corinthians e de Laércio, no Santos, não o impediu de ser o goleiro titular do bi-campeonato mundial. O grande Castilho, que tinha apelido de “Vaca Leiteira”, no Fluminense, amargou sua reserva na Suécia e no Chile.

Pompéia – O América carioca era considerado time grande e aquele não era simplesmente um goleiro. Diria que, além de malabarista, era mágico. As chamadas “pontes” eram maiores que a ainda não existente, Rio-Niterói. Seus olhos acabaram se apagando em parte e encurtaram sua carreira.

Poy – Simplicidade. Do tempo em que o profissional ficava quase que toda a carreira em um só clube, Poy apareceu “n” vezes no arco são paulino. Argentino, tornou-se mais brasileiro que alguns de nós. Posteriormente veio a ser técnico do próprio São Paulo e co-responsável por várias conquistas.

Orlando – O “Gato Preto”. Sua cor e agilidade determinaram o apelido. A menor, a menos importante e a grande defesa, eram primores quando executadas por suas mãos. Dividiu com Félix, a incumbência de evitar que a “Lusa do Canindé” perdesse os jogos fáceis porque, os difíceis, ela, na época, costumava vencer.

Sérgio – Sérgio Valentim foi o milagreiro do bicampeonato de 70/71 do São Paulo F.C. As más línguas diziam que a presença do governador Laudo Natel junto ao banco de reservas é que determinava os resultados. Mentira! Foi Sérgio que pegou todas e acabou apelidado de “São Sérgio”.

No Futebol Amador

Máximo – Todos confundiam seu sobrenome com o verbete. Pensavam que se tratava de um apelido em virtude de sua competência. As tardes de domingo no estádio do Clube Atlético Votorantim, registradas por algum fotógrafo amador, por certo, devem estar em algum arquivo de uma gaveta esquecida. Suas grandes defesas estão estampadas ali.

Lazinho – O rock 'n roll e a Jovem Guarda trouxeram estilos de penteados que variavam com os comprimentos dos cabelos. Lazinho tinha um belo topete. Sem exagero, parece que quando ia buscar aquela bola no ângulo, os cabelos permaneciam intactos. Uma vez me disseram que ele sofria de epilepsia. Verdade ou não, debaixo dos três paus, ele nunca deixou que ela se manifestasse.

Borracha - Negro e esguio. Talvez descendente de algum príncipe da etnia africana. A impressão que se tinha é que o espaço do gol era totalmente coberto por ele. Qualquer que fosse a potência do chute, suas mãos transformavam a bola num vagalhão se espraiando: chegava forte e acabava manso. A arte de suas mãos não se resumia a defender os clubes votorantinenses. Eram também as mãos de um exímio baterista. Talvez, por ser a música sua grande paixão, as noites de sono perdidas, as cervejas que normalmente eram consumidas pelos músicos, impediam que sua forma física fosse apurada. Mesmo assim, foi o maior de todos os que vi...

Cavachinni – O Clube Atlético Votorantim se impunha pela beleza de seu uniforme branco e grená, seu estádio e suas glórias. Grandes jogadores defenderam suas cores e ele estava lá. Esse nome lembra dois irmãos; ambos, ótimos goleiros.

Rafael – Grande Rafael. Decerto que, às vezes, era traído pelas bolas rasteiras. Pelo alto, entretanto, era imbatível. Sua especialidade era espalmar para escanteio e o fazia com perfeição.

Vandir Paraíso – Muito me impressionou. Leve como uma pluma, movimentos de bailarino. Defesas difíceis pareciam fáceis. Discrição e simplicidade. Suavidade...

Dito Canudo – Acompanhei sua carreira quando ela já estava terminando. Forte, com alguma agilidade, dava total segurança aos companheiros. Seu forte me pareceu ser seu senso de colocação.

Billy – Ao contrário do Dito Canudo, deste, vi apenas o início de sua breve carreira. Contam que inspirado em seu ídolo Ado, vendeu uma velha bicicleta para comprar luvas de borracha que eram, então, novidade. Suas maiores defesas foram as que não o vi fazer. Seu maior mérito foi ter sido o mais jovem goleiro do São Paulo Electric Futebol Club. Lembro-me mais do cuidado que os zagueiros e os atacantes dispensavam a ele por ocasião de um salto mais arrojado. No alambrado, seu tio respirava aliviado quando ele se levantava e punha a bola em jogo.

Ferramenta

São Paulo, hoje, perdeu um pouco do charme de trinta ou quarenta anos atrás. No centro velho a garoa era uma constante. Homens e mulheres de chapéus. Paletós com ombreiras, sombrinhas coloridas. Até o sotaque do paulistano se foi com a tendência do padrão imposto pela televisão. Jogar na grande metrópole era de arrepiar. Nem bem a partida era agendada e os comentários começavam a surgir. No dia do jogo, então, um alvoroço.

Certa feita o São Paulo Electric F.C. disputaria uma partida em Santo Amaro e para aumentar a expectativa, às vésperas do jogo o goleiro titular se machucou. Corre-corre para efetuar a substituição. Num sábado friorento e chuvoso, o diretor de esportes saiu com a missão de resolver a situação.

O sábado já estava mais para o fim que o começo. Por mais vontade que tivesse, a chuva não o permitia muitas opções. Vários contatos frustram. Não havia um bom goleiro disponível. Já estava quase desistindo quando um velho conhecido lhe propôs apresentar um jovem arqueiro que, segundo ele, estava se destacando na vizinha cidade de Alumínio. Logo que se encontraram, a simpatia foi recíproca. Combinaram detalhes e se despediram rapidamente.

Tudo parecia ter acabado bem. De volta, perguntado sobre sua missão, informou que “Ferramenta” estava devidamente contratado. As fisionomias e os nomes próprios costumam confundir as pessoas. Como ninguém tinha ouvido falar do jogador e com um nome tão estranho, a desconfiança foi geral.

O grande dia chegou. Os sapatos engraxados, os sorrisos nervosos e o corre-corre dos últimos preparativos tinha terminado e o pessoal embarcou de forma comportada. Pelo combinado, Ferramenta aguardaria a comitiva logo depois da ponte da Avenida São Paulo, no primeiro ponto de ônibus.

A dúvida com relação à qualidade do arqueiro foi substituída pela dúvida quanto á sua presença no local combinado. Nem bem o veículo virou à direita e começou a atravessar a ponte sobre o Rio Sorocaba, todos os olhares cravaram sobre a figura encostada no postinho que demarcava a parada dos coletivos.

Lá estava ele. A chuva batia fina, mas insistente. O vento teimava em arrastar seu guarda-chuva e as folhas de jornal que embrulhavam suas chuteiras estavam todinhas molhadas. Logo que a porta se abriu ele saltou para dentro. A decepção parece ter sido geral. Sua baixa estatura, os cabelos escorridos e um sorriso gelado contribuíram para deixar a situação até um pouco constrangedora. A importância de um bom goleiro é fundamental para qualquer equipe. Naqueles tempos suas camisas ou eram pretas ou cinzas, diferentes das atuais. As equipes adentravam o gramado, muitas vezes, conduzidas por eles. Ferramenta, definitivamente, não parecia ser a pessoa indicada.

O que não pode ser remediado, remediado está. O escudo redondo da camisa 1 grudou no seu peito. O laço da chuteira com um remate perfeito, os cabelos revoltos ao vento e o gesto da cruz precederam a entrada no gramado. Antes do juiz apitar o início, deu uns chutes no pé da trave e tocou levemente o travessão com a ponta do dedo. Como se o ritual fosse uma demarcação de terreno. Nem bem o jogo começou e uma bola venenosa foi alçada da linha de fundo. Um dos atacantes desviou com uma cabeçada violenta e o endereço era o canto direito baixo. Com a chuva, a bola, que naquela época não tinha a impermeabilização de hoje, estava muito pesada. Um toque rápido a desviou pela linha de fundo.

O time adversário fustigou durante os próximos quinze minutos e uma sucessão de grandes defesas foi acontecendo. O time foi ganhando confiança, o meio-campo conseguiu dominar a roubada e a entrega de bola. O jogo passou a ser equilibrado e, aos 35 minutos, uma jogada individual deu o primeiro gol ao seu time.

No início do segundo tempo a história se repetiu. As defesas de efeito, tipo espalmar com a mão trocada, pontes, saídas perfeitas nos cruzamentos, foram desenhando a maior atuação que vi de um goleiro. O placar final foi 3x0.

Ferramenta que logo de início conquistou a simpatia e o respeito dos pares e adversários foi abraçado e festejado no final. Foi lhe oferecido emprego na empresa que mantinha a equipe de futebol, os elogios despencavam com palavras de todos os tipos. Ele se limitava a comer o tradicional sanduíche de pão com mortadela e tomar um gole de cerveja calmamente. Alheio a tudo e a todos, com a ponta da toalha enxugava paciente a fronte.

A viagem de volta foi maravilhosa. Todos conversavam animadamente, as jogadas eram reprisadas e a jogada de cada gol descrita sob vários ângulos. Quando o ônibus parou no lado oposto da pista de ida, Ferramenta, em seu corredor, recebeu cumprimentos de todos da delegação. Suas mãos doloridas que há pouco tempo pareciam tão grandes, quando estava debaixo do gol, se tornaram pequenas para tantos apertos.

Uma vez em terra, levantou seu olhar para ver os acenos carinhosos das janelas embaciadas. A chuva tinha acabado, um fósforo foi aceso, a fumaça do único cigarro foi ao ar. Seguiu caminhando pela calçada, anônimo, feliz. Nunca mais o vi, o mito, porém, não morreu...

O Cochilo do Caçambé

(Dan Saydel)

“É preciso amar agora as pessoas, como não houvesse amanhã” (Cazuza)

Constava nos anais do conhecimento popular que, nos anos 20, em uma das idas do S.P.E.F.C. à capital paulista, a equipe principal sofreu um amargo revés. Tudo por conta de um exímio ponta-direita por nome de Luiz Ribeiro.

Terminada a partida, os dirigentes, entusiasmados com sua atuação, lhe ofereceram emprego na Usina de Itupararanga, na ocasião, município de Sorocaba, com o intento que o jogador vestisse a camisa alvinegra da equipe.

A essa altura, ele, envergando um terno de linho branco, chapéu de lado e um sapato bicolor, revelava ser uma pessoa muita calma e, como bom carioca, desfilava um vocabulário carregado de gírias.

Combinados salário e função, Luiz decidiu acompanhar a delegação na viagem de volta. Subiu no pneu e saltou para a carroceria do caminhão. As tábuas adaptadas que serviam de assento para os jogadores estavam repletas, ele, de voz macia e cheia de maneirismo, carregou no sotaque e emendou um: “Dá uma beirada, aí!”.

Pela singularidade da figura, além de ganhar o emprego, de imediato, ganhou o cognome que haveria de acompanhá-lo para sempre: “Luiz Beirada”, ou melhor, “Berada”.

Nos anos 50 já contava com uma bela família: D. Dulce, a esposa; e Rosa, Ilda, Deoclécio, Noêmia, Beatriz, Maria Aparecida (Ito) e “Caçambé” (Benedito Ribeiro), os filhos. Não eram negros retintos, mas, de branco mesmo, só suas almas, as palmas das mãos e as solas dos pés.

Até os sete anos de idade não me foi dada a oportunidade de conhecer, sozinho, os arredores. Apenas caminhadas diárias no final da tarde, em companhia de meu pai. A partir dos meus quatro anos, com o intuito de deixar minha mãe livre para os afazeres domésticos, meu pai procurou achar um companheiro (sem remuneração) para o menino irrequieto que adorava desmontar despertadores.

Escolha melhor, impossível, e assim fui apresentado ao meu grande amigo da primeira infância: Dito Caçambé! Formamos o que se pode chamar de uma “simbiose perfeita”. Ele, naturalmente calmo, se encantava com a casa e os brinquedos do menino; aviões de lata (Boeing, Douglas DC-4, De Havilland), brinquedos plásticos (carros, caminhões, soldados) e, particularmente, com o Televisex.

O menino, por sua vez, se encantava com o rapaz, provavelmente uns oito, sete ou seis anos mais velho, não sei ao certo... Por assim dizer, era, aos meus olhos, um gigante de ébano e uma espécie de “gênio da lâmpada” maravilhosa. Tinha uma coriza renitente e se livrava dela com o indicador em narinas alternadas, lançando os excrementos diretamente no quintal.

Das nove ao meio-dia, atividades lúdicas eram uma constante em nossas vidas. Depois do almoço era praxe colocar as crianças para dormir um pouco. E eu só ia, se ele fosse. Acomodado em uma esteira, esperava eu dormir e em seguida se retirava silenciosamente...Viu muitas vezes o menino dormindo.

Houve época em que a Ilda trabalhou em casa. Eu me lembro que era uma mulher de beleza exótica, posteriormente foi trabalhar em São Paulo, vindo a falecer precocemente, vítima de um tumor cerebral.

Da Noêmia, diria que possuía uma das melhores caligrafias que vi.

O Deoclécio era tartamudo. Como sempre dava uma passadinha em casa, em função de seu porte, seu sorriso rasgado e simpatia decidi ser gago também. E fui tão bem no aprendizado, que já estava gaguejando melhor que o “Bororó” (seu apelido).

Mas eu tinha uma tia-avó mística. Filomena era seu nome. Pessoa muito íntima do além que combinou uma “cirurgia espiritual”, a ser realizada na casa de minha avó Amélia, em Votorantim. Na data aprazada, eu e tia Filomena entramos em um quarto escuro. Ela, munida de uma colher de pau e eu, apavorado, com o possível encontro com os espíritos cirurgiões.

Se os cirurgiões estiveram presentes, provavelmente estavam vestidos de preto, porque eu não os vi. A colher, entretanto, causou tantos desconfortos (visto que o problema era “campainha caída”) que resolvi deixar a gagueira de lado.

A partir do meu ingresso na escola primária, imposição natural da vida, de certa forma, eu e Caçambé nos afastamos um pouco. Como eu já podia sair sozinho, ia muitas vezes até sua casa. Sua mãe fazia enormes polentas em panelas de ferro e reservava para mim as casquinhas que ficavam grudadas no fundo (iguaria sem igual).

No Inverno, o abacateiro do quintal proporcionava nosso deleite, sem contar que, atraídos pelos frutos maduros, os sabiás se tornavam presas fáceis para as arapucas do Caçambé.

Aos domingos, D. Dulce, extremamente religiosa e Miguel (irmão do Mundico), nos ensinavam catecismo. Ao final, havia distribuição de balas e brincadeiras na rua. O silêncio deveria ser mantido a qualquer custo nas aulas dominicais, para isso contava com a Maria Aparecida (Ito), estrategicamente sentada na platéia, que distribuía beliscões nos mais falantes! Guardo na memória D. Dulce com sua bela voz de contralto (voz mais grave de mulher), nos ensinando: “Dai-nos a benção, Oh, mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida...”.

Acompanhei com interesse quando Caçambé foi guindado à condição de titular do S.P.E.F.C. Diferente do pai, ele foi aproveitado, pelo Orlando Camargo, como lateral-esquerdo. Realizou excelentes apresentações e tornou-se uma das maiores promessas da equipe.

Com a aposentadoria do pai, na segunda metade dos anos 60, estabeleceram residência em São Paulo, mais precisamente no bairro Cangaíba, onde aprendeu a profissão de torneiro mecânico.

Anualmente, no período de férias do trabalho, Caçambé sempre passava de 15 a 20 dias em casa, fato que era motivo de satisfação para todos nós. Para narrar um fato de no máximo cinco minutos ele levava quarenta e cinco! Eu me lembro de mim e meu pai ouvindo paciente aquelas narrativas intermináveis, como forma de premiar a atenção que durante muito tempo ele dispensou ao menino.

A vida se encarregou de nos engolir. Segundo Cartola: “O mundo é um moinho, Vai triturar teus sonhos, Tão mesquinhos, Vai reduzir as ilusões a pó”.

Então, em 1984, “Não estou bem certo, mas, estou quase certo” (Nelson Cavaquinho) – eu concluí que nós estávamos envelhecendo. Na ocasião, ele conseguiu meu endereço e durante sua visita pude notar que seu semblante apresentava vincos acentuados e que seu vigor físico declinara sensivelmente.

Cerca de quatro anos atrás, recebi um telefonema de minha ex-esposa informando que ele estava à minha procura. Sem hesitar fui buscá-lo e, no caminho de volta, às margens da rodovia, paramos num conceituado local que comercializa produtos de milho verde.

O “Negão” atacou mesmo foi no caldo de cana (dois copos de 500 ml). Ora, devido seu alto teor de sacarose, o caldo de cana causa sonolência, assim, chegando em casa, ele se acomodou no sofá, folhando o jornal e eu fui em busca de nosso almoço.

Na volta, ele estava dormindo sentado no sofá. Eu me detive ali por um instante, em silêncio, observando a cena e me lembrando divertido que a situação, afinal, se invertera.

Agora era que observava o sono gostoso daquele que, tantas vezes, tinha me visto adormecido. Fiquei observando e respeitei, com meu silêncio, o cochilo do Caçambé. Por onde anda ele hoje? Não sei, não sei...

_________________________________________________________________________

Dedico este conto ao Mário Luiz Silva (Ganso), amigo e parceiro na construção de vários cercados, hortas e galinheiros.

Os admiráveis Castros

Vicente Orejana

Vi outro dia no Blog a família do Antonio de Castro, o “Toninho de Castro” ou “Toninho da Venda”, como preferirem, e me lembrei da primeira vez que estive na Venda, no ano de 1963, para tomar um lanche e beber uma “Taubaina” (acho que é assim que se escreve). Foi no meu primeiro dia de trabalho...

Eu não tinha levado comida, ninguém havia comentado nada, fui de improviso. Tinham me dito que, na vila, funcionava uma pensão, então imaginei que haveria almoço para comprar. Só que não era bem assim que a coisa funcionava. Então, sem almoço, fui comprar pão, salame e refrigerante na Venda do Toninho e isso me salvou.

Também me lembro da boa vontade e ajuda que o Toninho nos prestou, certa feita, consertando o carro do Azor (uma Vemaguete). Num domingo chuvoso, à noite, passamos pelo portão rumo à Santa Helena e na primeira subidinha o carro parou de funcionar. Voltamos de ré, empurramos para dentro e, depois de muito sacrifício, o carro “pegou” novamente.

O porteiro naquela noite era o Senhor Brasílio. Ele abriu de novo o portão e lá fomos nós, embalados. Só que, na metade da subida, o carro “morreu” de novo e a coisa se repetiu inúmeras vezes, até que o Senhor Brasílio, que tinha que sair da Portaria para abrir o portão todas as vezes, “rasgou”! Ele devia estar interessado no radinho que estava ouvindo e cansou de ficar saindo na chuva para abrir e fechar o portão a cada 10 minutos.

Nesse meio tempo passaram muitos “mechanicos”, muitos palpiteiros, por nós. Alguns até ajudaram a empurrar o tal carrinho, até que, quase meia-noite, chega o Toninho com a família. Ele deu uma olhada no motor e concluiu que a coisa iria demorar, que era melhor levar a família pra casa e buscar algumas ferramentas.

Algum tempo depois, já de volta e após um exame cuidadoso no motor, o Toninho descobriu que a bomba de gasolina (o diafragma) estava furado e não tinha “potência” para “puxar” a gasolina quando mais exigido. Encontrado o problema ele, de modo muito inteligente, fez uma improvisação e consertou a tal bomba.

Depois disso voltamos para casa ensopados, exaustos de tanto empurrar o tal carrinho. No caminho a gente foi tirando uma com a fé do Azor. Eita sujeito de fé! Vai ter fé assim não sei onde! E tudo porque ele ficava repetindo o tempo todo: “Vai pegar, pessoal! Vai pegar! É só ter fé...tem de ter fé!!”.

Estou também me lembrando do Leonardo Peres Portilho, primo do Raphael Gusmão, que trabalhava na Turma Externa, mas, sendo motorista, logo passou para a Turma da Garagem, classificado como “motorista eventual”.

Foi nessa época que ele, atendendo a uma ocorrência que disseram ser urgente, saiu da Represa, onde o engenheiro Jorge Maia tinha uma casa, e foi até a Usina buscar alguma coisa.

Mas, descendo a curva da Leiteria e já quase chegando na antiga pedreira de Baltar, onde a estrada de terra era pedregulhada, Leonardo, perdeu controle da caminhonete e veio a bater na perua Rural Willys do Moacir de Castro que subia para a Represa.

Dizem que o Moacir chegou a parar sua perua quando viu o outro veículo vindo de encontro ao seu em alta velocidade. O Leonardo até fincou o pé no freio, mas, sua Pick Up Chevrolet, derrapou indo bater na lateral do carro do Moacir.

Nessa ocasião, a compreensão do Moacir e a união dos companheiros ajudaram o Leonardo, que até poderia ter sido demitido por dirigir de modo tão imprudente. Eu me lembro que alguns arranjaram peças para os veículos; que o João “pintor” (não me lembro o sobrenome), fez a pintura nos veículos; e outros ajudaram com a funilaria.

Com isto, tudo foi reparado e o Leonardo permaneceu no quadro de funcionários sendo, depois, transferido para Sorocaba, assim como o João pintor, que também foi trabalhar na Vila Hortência.

Ainda falando dos Castros, lembro-me do Senhor José de Castro, o patriarca da família, lá na Ferraria, próximo das mangueiras, exibindo seus relógios e canivetes. Eram verdadeiras relíquias - ao menos ele achava que eram – por isso fazia questão de mostrá-los.

Lembro-me também de, algumas vezes, estarmos trabalhando nos finais de semana até tarde e que, aos domingos, víamos José de Castro passar com a família naqueles carrões (Chevrolet ou Packard) que ele teve.

Estavam à caminho da missa. Atrás dele, comendo poeira, seguiam os carrinhos do Chico Pareja, com a Natalina e do Roberto Macedo de Camargo, com a Isabel. Isso era diversão prá gente porque, depois, podíamos “tirar onda” com o Chiquinho, que era um tremendo gozador, mas ficava chateado quando zoavam com ele, principalmente se fosse o Rapha!

Eu me lembro do Pareja chamando o Raphael Gusmão de “velho”. “Você é velho!”, dizia. “Se o mundo acabar no ano 2000, não se preocupe, você não chega até lá mesmo! E, quer saber? Em 2000 vou fazer xixi e, outras coisinhas mais, na sua cova lá no Cemitério São João”. E era só risada. Mas, pelo visto, ele não profetizou direito. Já estamos em 2010 e o mundo não acabou. O Rapha continua são e forte, dando suas caminhadas; quanto ao Chiquinho, eu o vi no Centro de Sorocaba algumas semanas atrás, também esbanjando saúde*...

_________________________________________________________________________

* Nota: Infelizmente o nosso querido Francisco (Chiquinho) Pareja nos deixou em 07/08/2018. Ficam nossas belas lembranças e saudades de seu espírito jovial, brincalhão e amigo. Onde você estiver receba nosso carinho, Chiquinho.

O Viking Voador

Homenagem de um ex-goleiro ao seu ídolo

Billy Viveiros

Domingo, abril de 1972, pouco mais que 3 da tarde...

O sol brilha alto tendo, como pano de fundo, imenso céu azul. Uma brisa permeia tudo, mantendo a temperatura amena, agradável, como é próprio a um dia de Outono.

No vestiário de um clube num vilarejo do interior, um grupo de jovens na faixa dos vinte e poucos anos e dorsos desnudos, aguarda, ansioso, que o técnico inicie a distribuição de camisas. O lugar é pequeno, apertado. Um odor ocre de suor, misturado ao cheiro de cânfora dos óleos de massagem rescende e deixa o ar viciado, difícil de respirar. Há uma crescente tensão no ambiente: ninguém admite ficar de fora, todos querem jogar. A reserva, para um jogador de várzea é algo tão doloroso quanto a frustração de uma criança que espera por um presente de Natal que nunca chega: ele joga por amor!

Todos ali passaram a semana dando duro na usina, ajudando os pais em casa ou simplesmente estudando. Independente da ocupação, cada jovem, naquele vestiário, superou tudo ao longo da semana pensando num único momento mágico: o jogo de bola no domingo. E agora essa hora tinha chegado. Só que por capricho, implicância, "ovo virado" do técnico; corria-se sempre o risco de não ser escalado. Assim, domingo após domingo, na hora da distribuição das camisas repete-se a mesma ansiedade, a mesma tensão.

Finalmente o “treinador” (entre aspas porque não passa de um sujeito mais velho ligado à diretoria do clube) se posta no centro do vestiário, ao lado de um saco de lona verde. O time vai ser escalado, as camisas distribuídas. Ele se curva para alcançar as camisas naquele saco de encerado. Apanha uma a uma. Dá uma rápida olhada no número às costas. em seguida, percorre o grupo com seus olhos miúdos, em busca do jogador a quem a camisa se destina e, ao encontrá-lo, atira-lhe o "manto sagrado".

Naquele instante aquele homem é um semideus inquestionável capaz de proporcionar, a um só tempo e com igual intensidade, alegria e frustração: a uns, por tê-los feito titulares e, a outros, por ter-lhes destinado a reserva.

Sou um dos goleiros do time. Súbito, vejo uma camisa negra, desbotada, puída nos cotovelos, com um número "1" vermelho costurado às costas e um emblema triangular, no peito, voar em minha direção. Eu a agarro com prazer: "Oba, vou jogar!". É a única coisa que a euforia me permite pensar.

Enfio logo a camisa no corpo e a ajeito completando o uniforme constituído também de chuteiras, meias, sunga e calção. Nenhum gesto de humanidade para com meu colega de posição, cabisbaixo, por ter sido uma vez mais preterido, me ocorre. Mas é assim que as coisas são no duro mundo do futebol. Especialmente na várzea, onde há um entendimento tácito de que o chamado "esporte bretão" não foi feito para maricas. É coisa de macho e, como tal, deve ser vivido.

A esta altura resta-me apenas colocar a parte mais sofisticada de minha "armadura": meu par de luvas de couro e pelica marrom revestida de borracha de bolinhas, como as das raquetes de ping-pong. Esse capricho custara-me uma bicicleta novinha. (Eu precisei vendê-la para ter dinheiro suficiente para comprar as luvas). No início dos anos 70, mesmo entre profissionais, ainda são poucos os goleiros que usam luvas e as poucas disponíveis no mercado custam seu peso em ouro. Mas eu consegui o meu par e é isso o que importa.

Enquanto eu as calço percebo o olhar de curiosidade e admiração, do restante do time. Demais! Na verdade, estou radiante por poder jogar, por poder me exibir para a torcida (Cerca de uma dezena de gatos pingados desocupados sem ter melhor coisa para fazer após a macarronada de domingo).

Ainda no vestiário, dou uns saltos para cima, buscando me aquecer. Depois, por minha própria conta e risco, faço exercícios de alongamento que, imagino, serem certos. Afinal, achar que o glorioso "São Paulo Electric Futebol Club" (o time tinha esse nome esquisitão por ter sido fundado por engenheiros gringos da Light) tem massagista, fisicultor, é sonhar demais! Falando francamente, além do uniforme, a gente só tem mesmo uma bomba de encher e uma única bola de couro gasta. Por isso se no desenrolar da partida, por azar ou inabilidade, um infeliz der uma bicuda e a bola sumir no mato ao redor, ou mesmo furar, adeus jogo...

Pego a bola de gomos pretos e brancos e perfilo o time para a entrada em campo. O juiz, um "ilustre desconhecido" escolhido minutos antes, entre os torcedores, lá do centro do gramado assopra o apito convocando os times.

O jogo é em nossa "casa". Isso significa que temos o direito de entrar em campo depois do time visitante. Ao ver que o outro time já entrou, desço correndo o barranco rumo ao campo, seguido por 10 sujeitos “elegantemente” trajados. Na verdade, o melhor que podiam dizer de nós é que somos uma reedição do "Exército de Brancaleone", tantos os remendos, cerzidos e desbotados em nossos uniformes. Mas, esses são detalhes de menor importância. O que conta mesmo é jogarmos duro e vencermos a peleja.

Mais umas firulas, corridas curtas daqui para acolá, de lá para cá, exercícios abdominais e uns chutes curtos para "aquecer ". Estamos todos prontos: a partida vai começar!

Todo garoto, seja no mundo das artes ou dos esportes, tem sempre um ídolo para se espelhar e eu não fujo à regra. Também tenho o meu "goleiro herói", o "cara a ser imitado" que não é outro senão: Eduardo Roberto Stinghen! Hã? Quem?!! Ah, desculpe-me. Apresentá-lo assim, com esse nome de soldado alemão, fica mesmo difícil alguém adivinhar. Mas se, em vez disso, eu revelar seu apelido, a coisa muda de figura.

Meu herói é o "Ado", goleiro do Corínthians no início da década de 70. Um dos 22 que estiveram no México, em 1970, e de lá voltaram tricampeões mundiais de futebol. Muita gente concorda comigo e acha que Ado - seguido de perto por Leão, o menino-prodígio, que costuma brilhar no gol do Palmeiras - está entre os melhores goleiros do Brasil neste início dos anos 70.

Descendente de alemães, Ado é um sujeito alto, troncudo. Catarinense de Jaraguá do Sul, está mais para um guerreiro viking do que para um jogador de futebol tupininquim. Sempre que eu o vejo jogar tenho a impressão de que não conseguirá alcançar aquelas bolas difíceis no ângulo, na "forquilha". Mas, apesar do porte avantajado, o goleirão decola para vôos incríveis e faz defesas de encher os olhos.

Claro que eu sempre prefiro as grandes defesas, aos gols de letra. Os goleiros são mesmo assim. (Talvez você nem saiba, mas há um pacto secreto entre nós de torcermos sempre para que um colega pegue o pênalti, que o atacante tropece, chute a trave, dê uma bica no chão).

Mas, voltemos ao jogo...

Por um ainda, incompreensível, fenômeno de transcendência, nesta tarde, sinto que não sou quem está sob o travessão, mas, o próprio Ado. Por isso, modéstia às favas, não importa como venha a bola, será impossível ela me vencer!

Sentindo a defesa segura, o ataque, intuitivamente, se solta lá na frente. Alguns gols no primeiro tempo, outros, no segundo e, agora, faltando menos de cinco minutos para o final da partida, o placar aponta um humilhante 4X0 sobre o adversário, um verdadeiro massacre!

Já no "crepúsculo da partida", como um conhecido locutor esportivo costuma dizer, cobro mais um tiro de meta - aqueles chutões que os goleiros dão, para repor a bola em jogo. Eu chuto forte, de pé esquerdo e enquanto observo a trajetória da bola rumo ao campo adversário fico imaginando se algum dia terei a chance de encontrar o meu ídolo, apertar sua mão, pedir-lhe um autógrafo...

Domingo, fevereiro de 2004, pouco mais que 3 da tarde...

O sol brilha alto tendo, como pano de fundo, imenso céu azul. Se há brisa lá fora não sei. Estou no escritório de casa, lembrando-me disto e registrando tudo no computador. Com certa tristeza penso que, infelizmente, o encontro com o meu ídolo, aquele pedido de autógrafo, nunca aconteceu.

Tiro os óculos, levanto-me um instante para "esticar o esqueleto". Caminho até a cozinha. Abro a geladeira. Alcanço uma jarra de vidro. Sirvo-me de uma dose generosa de suco de laranja. Levo o copo aos lábios e fecho os olhos ao sentir o líquido refrescante descendo garganta abaixo. E é então, que ali, numa fração de segundos, diante da porta da geladeira coberta de bottons de várias cores e formas, ocorre-me algo e sorrio... Tenho a sensação de que, talvez agora, ao resgatar estas lembranças e colocá-las “no papel” eu, finalmente, tenha conseguido... Grande Ado, sinta-se abraçado!

Patotas, brinquedos e esconderijos...

Billy Viveiros

A crônica “A Égua do Juca”, de autoria de Dan Saydel veio acompanhada de uma carta que o autor destinou a mim e assinou como “Neri”, um personagem do livro “O Poderoso Chefão”.

Eu e Dan vivíamos trocando correspondência “assinadas” por personagens de livros que gostávamos. Costumávamos, também, mudar os nomes das cidades, tudo para tornar a troca de cartas mais divertida. Toda esta explicação para justificar que o meu texto a seguir, na verdade, é uma resposta a uma carta do Dan, datada de “September 07, 2007”, que agora transformo em crônica. Vamos a ela:

“Some little town in Oregon, Sept. 13th,

Neri, suas reminiscências acerca de folguedos infantis, nos idos anos 60, num pequeno vilarejo entre montanhas a Oeste da capital, acabou por me trazer à mente detalhes de um tempo/espaço que teima em se perpetuar nas telas de nossas memórias.

Infelizmente não vivenciei os episódios épicos que resultaram na aquisição e, digamos, o 'usufruto' da Cassununga; lembro-me, porém, de ter ouvido falar da tal horta e de todos os personagens envolvidos.

Terminados estes parágrafos iniciais, abro parêntese para comentar que, escravizado por uma década e meia de uso contínuo e, quase exclusivo, de um teclado de computador, penosa é, para mim, a arte de voltar a escarafunchar novamente, com arremedos de letras, a superfície deste papel...

Fechado o dito parêntese e devidamente acantonado numa casa de sucos do piso inferior do Shopping Ibirapuera, retomo meus pensamentos, minhas memórias...

Quase meia década distantes em idade que somos, meus ‘parceiros de armas’ não foram: Biúna, Dito Caçambé, Tidão, Bimar, Bimael, Cocada, Juca Lemes, embora os tivesse conhecido e me relacionado com todos eles de modo superficial aqui e ali.

Como dizia, os meus parceiros eram pouco mais jovens e compunham o seguinte esquadrão: Torda, Antônio Jorge, Ilha, Catarino, João de Castro, Haroldo, Pavinato (Davi, do Pacão) e algum outro que, eventualmente, aparecesse em nosso território em busca de aventuras.

De minha trupe acima, Antônio Jorge, era o mais felizardo e proprietário dos mais invejáveis brinquedos, além de possuir uma imensa coleção de gibis. Favorecia-lhe a sorte ter nascido filho de um pai já maduro, com bom salário, que o mimava de todos os modos possíveis e imagináveis. Está certo de que não posso reclamar de menores mimos.

Eu também possuía um cinturão de couro, com coldre único do lado direito, onde repousava o mais lindo revólver que eu já tinha visto! Era todo prateado, com cabo imitando a madrepérola onde, em alto relevo, havia duas cabeças de rês – uma de cada lado do cabo.

Esse revólver era dobrável ao meio, para que um rolo com espoletas pudesse ser encaixado e os tiros dados em sequência soltando uma fumaça fedidinha ao som de uns estalidos secos: ‘táh’, 'tah', 'tah'! Completando o conjunto, havia lugares em toda a volta do cinturão para balas plásticas, imitando o formato de munições de verdade. As balas eram nas cores vermelha, verde, amarela e azul. Uma tira de couro, presa a um orifício na base do coldre, para ser amarrada na coxa e dar estabilidade na hora do ‘saque’, completava a indumentária.

Eu também tinha uma faquinha de plástico com lâmina retrátil (bastava pressioná-la contra um ‘corpo inimigo’ e esta embutia no cabo acionada por uma mola, dando a nítida impressão de que penetrara na vítima), mas essa eu usava mais quando brincava de Tarzan pendurado nas mangueiras do quintal de minha casa.

Voltando ao cinturão e ao revólver, apesar de sair de casa com esse artefato preso à cintura, sobre o qual repousavam olhares, nem sempre discretos, de inveja, de outros fedelhos, confesso que eu também lançava olhares compridos para o arsenal do Antonio Jorge, especialmente para uma réplica em plástico verde de metralhadora Thompson, que os americanos usaram na Segunda Guerra Mundial. Por sorte, o “AJ” me deixava brincar com a tal metralhadora quase todos os dias.

Assim, chegados da escola, devidamente almoçados e livres de alguma tarefa que nossas mães costumavam nos arrumar (ir buscar água na bica, dar de comer às aves no quintal, ir comprar algo na venda ou alimentar os porcos do outro lado do rio) nós nos reuníamos no quintal dos Pagan para ler os gibis do "AJ" e nos inspirarmos para nossas “missões”.

Líamos hipnotizados aquelas histórias, nos abastecíamos no arsenal e íamos para o front. Se há uma coisa que nós, meninos que crescemos naquele vale a Oeste de São Paulo, podemos nos lembrar com saudade, é da quantidade de ‘esconderijos’ nas cercas de pinheirinhos que havia por todo o lugar.

Defronte nossas casas mesmo, Neri, acho que se lembra bem, havia verdadeiros labirintos ligando um esconderijo a outro naquela imensa cerca que separava o grande pátio diante de nossas casas da rua que conduzia ao parquinho e às cachoeiras.

Lembro-me, que o esconderijo-caverna mais fantástico que tive o prazer de conhecer – era enorme! – ficava na altura dos quintais dos Morettos e dos Pereiras, à meio caminho de quem rumasse em linha reta na direção dos chiqueiros.

Entrava-se nele por uma pequena abertura entre matos e pedra, como quem desce pela escotilha de um submarino. Numa fração de segundos estávamos lá embaixo num enorme salão entre pedras e mata fechada. Era tão espaçoso que um adulto poderia caminhar ereto nele sem nenhuma dificuldade!

Não muito longe desse ponto, descendo um pouco mais o terreno, naquela mesma direção, chegava-se à uma grande base de cimento com uns tampões de ferro, perto de umas pedras brancas, já quase na Cachoeira. Eu nunca soube muito bem o que era aquilo e para o que servia...

Apesar de eu ser o líder desse pelotão não tinha autorização – assim como Tom Sawyer não tinha da parte de sua tia-mãe – de aventurar-me ‘tão longe’ de casa.

Por isso, nas vezes que a perseguição de algum ‘nazi’ safado acabou me obrigando a perscrutar as imediações da referida caverna eu adentrava nela, quedava-me em prontidão, geralmente rastejando com todo cuidado para não ser surpreendido por alguma rajada inimiga e, quando o perigo passava, saía da caverna e voltava correndo em direção à nossa horta, passando por trás dos quintais do Gonçalino, da D. Cira e do Seu Sebastião Teixeira.

Enfim, lembro-me agora, Neri, com muita nostalgia, dessas infindáveis aventuras e batalhas onde o 'matar' e 'morrer' eram apenas brincadeira de crianças. E que bom que tornamo-nos adultos e, a despeito de todas as nossas brincadeiras de infância com réplicas de armas, aprendemos o quão perigosas elas são e tornamo-nos pessoas pacíficas com repulsa a qualquer forma de violência contra qualquer pessoa deste mundo, não é mesmo! Afetuosos abraços, Steiner” [1]

[1] Personagem do livro “A Águia Pousou”, de Jack Higgins.

Sete de Setembro

(Billy Viveiros)

Todos os anos, quando chegava o Sete de Setembro, havia duas formas de os Filhos da Light celebrarem essa data cívica. A primeira, localmente, caso estivéssemos estudando entre o primeiro e o quarto ano primários na linda Escola Mista Particular de Itupararanga[1].

A celebração na vila sempre principiava com declamações sobre a Independência feita por alguns sortudos escolhidos nas classes "à dedo". E prosseguia com o hasteamento da bandeira, com todos os alunos perfilados, entoando o Hino Nacional diante dos professores e do diretor.

Pais e familiares se acotovelavam ao longo da cerquinha branca e do jardim cuidado impecavelmente pelo “seo Dito Quatrocentos” e cantavam junto com as crianças com as mãos sobre o coração. Todos nos postávamos, solenes e respeitosamente, diante do Pavilhão Nacional fincado no imenso bloco de granito que lhe servia de base.

Após o hasteamento seguíamos em fila, marchando para fora da escola e, dependendo da empolgação do professor responsável pelo evento naquele ano, podiam nos conduzir à usina, onde havia outro monolito com um mastro fincado em cima. Um roteiro alternativo era seguirmos marchando pela rua que ia dar na cachoeira e, dali, voltarmos, virando à direita no final do parquinho e subirmos em direção à Sede e à Venda.

Não raro, seguíamos até o Balanço e de lá voltamos à escolinha encerrando o desfile! Não podemos nos esquecer de que a escola sempre arrumava zabumbas, surdos, caixas e cornetas (creio que emprestados pela polícia militar de Sorocaba) e, com uma fanfarra improvisada, seguíamos levantando poeira por toda a vila.

Certa ano capricharam na encenação e vestiram o Marquinhos, filho do chefe da Usina, como D. Pedro I, com direito a chapéu, botas, espada e acomodaram o garoto sobre seu vistoso pônei preto. No restante da turminha, os tradicionais uniformes: calças, bermudas e saias pregueadas cáqui e camisas e blusas brancas com o anagrama “EMPI”[2] posteriormente mudado para “EUI”[3], bordado em vermelho na altura do peito. Sapatos e meias pretas completavam nossa indumentária.

A segunda forma de celebrarmos a data era exteriormente, ou seja, fora da vila, na cidade de Sorocaba. Esse era um privilégio para as crianças mais velhas, que já estivessem cursando o ginásio, ou seja, entre as primeiras e quartas séries.

Para esse desfile tínhamos de madrugar, tomar banho e vestir o uniforme do “Estadão”, do “Achiles de Almeida”, da “O.S.E.”, do “Anchieta” ou do “Ciências e Letras”, dependendo do colégio onde estivéssemos matriculados. Devidamente trocados e tendo tomado o café da manhã tínhamos de caminhar apressados até a garagem e embarcar no “porcão”[4], que partia rumo à Sorocaba às 7h em ponto.

O motorista na maioria das vezes era o “seo Bentico” que, tendo deixado Votorantim para trás, chegando em Sorocaba estacionava o ônibus sempre entre o prédio do INPS (posterior INSS) e a subestação da Light, numa rua que, se não me falha a memória, chamava-se Regente Feijó.

Dali, corríamos para a praça do fórum velho onde todos os ginásios perfilavam antes de descerem marchando pela principal rua da cidade, a conhecida São Bento.

O desfile prosseguia ao longo da Pça. Coronel Fernando Prestes e terminava à altura da XV de Novembro. Uma vez terminado o desfile, ali pela hora do almoço, era tradição dos meninos laitenses lotarem a Pastelaria S. José, ao lado do cinema de mesmo nome, para torrarmos nossos “cruzeiros” com pastéis de queijo e enormes copos de garapa.

Era o dia em que, patrioticamente, mais gastávamos o nosso rico dinheirinho. Pouco tempo depois, com todos devidamente embarcados no Porcão seguíamos, exaustos, porém, felizes, nosso caminho de volta ao Vale Encantado.

[1] Nome posteriormente, mudado para: Escola Usina de Itupararanga.

[2] Escola Mista Particular de Itupararanga.

[3] Escola Usina de Itupararanga.

[4] Apelido dado ao nosso ônibus, montado sobre chassi de caminhão, que lembrava os transportes escolares de filmes americanos, só que, em vez de amarelo, era pintado nas cores prata e azul.

Shane

(Billy Viveiros)

Dia desses, um amigo que sabe que sou louco por música e, muito particularmente, por música de cinema, recomendou-me um desses sites onde você encontra uma infinidade de arquivos com a possibilidade de baixá-los no computador e reproduzi-los sempre que quiser.

Então, feito criança que ganha um presente há muito esperado, após ter instalado o tal programa, comecei a buscar na memória as músicas que marcaram minha vida e que gostaria de ouvir novamente. Muitas canções foram sendo lembradas, buscadas, copiadas, em meu computador. Melodias que registraram momentos mágicos de minha história, quase todas temas de filmes: “Singin in the Rain”, “The Quiet Man”, “Old Man River”, “Shane”, “Nevada Smith”, “Shenandoah”.

Mal as músicas eram baixadas eu clicava no arquivo para ouvi-las e, à medida que os sons penetravam em meus ouvidos e iam se encaixando com as minhas memórias, era como se eu tivesse entrado numa “máquina do tempo psicológica” que me levava a reviver as emoções que eu tivera vendo os filmes e ouvindo aquelas canções pela primeira vez. Assim, arquivo após arquivo, chegou a hora de clicar sobre “The Call of The Faraway Hills”, a maravilhosa trilha que Victor Young compôs para “Shane” (western clássico de 1953 que no Brasil ficou conhecido como “Os Brutos Também Amam”).

O filme é de George Stevens, estrelado por Alan Ladd, Van Heflin, Jean Arthur e o espetacular Brandon De Wilde, no papel do garotinho Joey. Ao ouvir os primeiros acordes a tal “máquina” levou-me para o início da década de 60, para os meus dias de menino caipira, crescendo junto às montanhas de Itupararanga no interior de São Paulo, onde, ainda hoje, há uma usina hidrelétrica, na época pertencente à “Light”.

Cada nota que eu ouvia, produzia uma profusão de lindas lembranças que acabaram por se fixar numa das pessoas mais queridas para mim: José Saydel, meu inesquecível padrinho. “Saide”, como era chamado pela maioria das pessoas, todas as tardes, às cinco em ponto, quando soava o apito da usina encerrando mais um dia de trabalho, deixava seus afazeres de chefe dos eletricistas e caminhava cerca de 500m, de volta para casa, pela estradinha de terra que separava a Casa de Força da vila dos funcionários.

Uma vez em casa, Saide mantinha sua rotina de cuidar de pequenas coisas como limpar gaiolas de passarinhos, tocar gaita, dar banho em Ringo - seu vira-latas malhado e, a mais importante delas, inventar histórias de piratas, caubóis e astronautas, para mim e seu filho, José Carlos.

Nessa base da Light, não havia mais que umas 50 residências, uma escolinha primária, uma sede social, um parquinho com escorregadores, balanças e gangorras, um campo de futebol e um armazém, distribuídos em um vale formado entre montanhas de granito róseo e de mata atlântica. Permeando o vale e despencando em queda livre por uns 90 metros, a maior de todas as belezas locais: a linda Cachoeira de Itupararanga.

Num lugar como esse não era difícil meninos soltarem a imaginação, especialmente quando o velho Saydel apontava para o Sol se pondo num entardecer avermelhado entre as montanhas atrás de nossas casas, esfregando seu cachorro gordo e mimado dizia: “É ali que fica o ‘Velho Oeste’. É logo ali, atrás daquelas montanhas, que vivem Buffalo Bill, Billy the Kid, os apaches, os cheyennes, os xerifes. É bem ali que ficam as pradarias, os bisões e as cidadezinhas empoeiradas com saloons e tufos de capim seco rodopiando pelas ruas...É logo ali!!”

Por isso tudo, após termos assistido ao filme “Os Brutos Também Amam”, na velha sede da base (à Quintas-feiras sempre tínhamos cinema de graça por lá - As fitas eram enviadas pela matriz da empresa para entretenimento dos moradores) e de termos ficado encantados com a trilha de Victor Young e com a singeleza desse maravilhoso filme; eu, o velho Saydel e seu filho, graças à inesgotável imaginação de meu padrinho, ficamos, por muitos dias, ouvindo estórias em que os personagens principais eram o caubói introspectivo “Shane” e o garotinho “Joey”.

Para mim, ainda hoje, é impossível dissociar a linda lembrança desse filme e, de sua trilha sonora, de meu querido padrinho que, à exemplo de Shane, não deu ouvidos aos apelos desesperados do pequeno Billy Joey correndo atrás de seu cavalo e, cedo demais, prosseguiu cavalgando solitário rumo à eternidade...

“Adeus, velho Shane! Abraço apertado de saudade, querido padrinho!”

Tenho medo

Natalina de Castro

Na vila onde nasci, antes de haver uma Usina Hidrelétrica, existia um sítio com mata maravilhosa, lindas cachoeiras, montanhas rochosas formando um grande canyon. Também, uma enorme variedade de pássaros e animais que, aos poucos, foram se acostumando conosco, seres humanos, invasores de seu habitat. Há cem anos esta vila pertencia à cidade de Sorocaba e hoje, depois do desmembramento[i], é um bairro de Votorantim.

O enorme eucalipto que ficava logo acima do quintal de casa era um gigante imponente com mais de 30 metros de altura e seu tronco precisaria de umas três pessoas para abraçá-lo. Nossa horta e o pomar ficavam próximos a ele, portanto, nosso contato visual com aquela linda árvore era frequente, já fazia parte de nossas vidas. E além de enfeitar o local, o perfume que exalavam de suas flores purificava o ar no entorno.

Na curva da estrada que subia até o Balanço, onde ficava nossa casa, havia uma paineira muito antiga. Era o lugar predileto dos sabiás que, ao entardecer, faziam de seus galhos um palco para melodioso show a todos que tivessem a sorte de por ali passar.

Algumas pessoas diziam que a velha paineira ela era mal-assombrada e que as noites, ao passar por ela, sentiam um arrepio esquisito pelo corpo. Eu só posso afirmar que minha mãe usava os frutos dela para fazer travesseiro que, além de macios e cheirosos, nos ajudava a dormir feito uns anjinhos.

Um pouco mais adiante ficava a ingazeira e, embaixo dela, uma pedra bem grande onde a parada era obrigatória. Primeiro, para tomar fôlego antes de continuar a subida e, depois, para degustar uns ingás bem docinhos.

Vendo umas fotos recentes da vila observei que, ao longo dos anos, houve uma grande mudança e parece que a natureza está querendo de volta tudo o que lhe foi tomado. Confesso que tenho medo de quando voltar à terra em que nasci não conseguir mais localizar essas árvores queridas que ajudaram a escrever um pouco da nossa história. E como me sinto uma exilada, gostaria de compartilhar a poesia predileta da minha querida mamãe sobre o exílio:

Canção do Exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer eu encontro lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar –sozinho, à noite–

Mais prazer eu encontro lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que disfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu'inda aviste as palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

[i] Votorantim desmembrou-se de Sorocaba por meio de um Plebiscito realizado em 1º de Dezembro de 1963, tornando-se, a partir dessa data, uma cidade independente.

"Vira" - La signora Monari

(Dan Saydel)

Impossível lembrar como era chamado por ela, difícil esquecer como eu a chamava: “Vira”. A forma sincopada de “Elvira” parecia traduzir toda a magia, beleza, pureza determinação e demais adjetivos possíveis de serem associados à sua figura. Seus trajes, quase sempre com estampas discretas e cores claras, completavam-se com o avental que cingia sua barriga avolumada, em cujo bolso carregava sempre um punhado de balas duras de sabor tangerina. Hoje encontro uma explicação para o fato: encarregada de aplicar injeções, tirar espinhas de peixe, benzer, diagnosticar catapora, sarampo, tosse comprida de toda a vizinhança, as balas serviam como forma de aproximar e, ao mesmo tempo, minimizar as dores da clientela, na maioria, crianças.

Seu pescoço rosado, seus olhos claros serenos, o cabelo ligeiramente ondulado e o jeito de bonachona eram marcantes e permanecem intactos em minha memória. Sempre foi muito fácil estar ao lado dela (naqueles tempos). Nossas casas eram separadas por uma cerca viva e um portão sem cadeado, não havendo, portanto, nada que me impedisse penetrar em seu reino. Sendo assim, provei sua sopa de finais de tarde, o pão caseiro, as rosquinhas. Recebi afagos, reprimendas, enfim, um pouquinho de tudo que ela era capaz de dar.

A distância e a dificuldade de locomoção daqueles tempos dificultavam o acesso à medicina convencional, tornando a benzedeira, figura de destaque social. A benzedura de “ar”, sua especialidade descrita no parágrafo seguinte, tinha um ritual simplesmente fantástico. Quando alguém a procurava queixando-se de dor de cabeça incessante, num passe de mágica surgiam um copo de água filtrada e uma toalha branca. O queixoso era acomodado em uma cadeira embaixo da grande parreira, pois, o tratamento deveria ser obrigatoriamente à sombra. A toalha era cuidadosamente dobrada e colocada sobre a cabeça do paciente.

Orações e palavras mágicas eram dispensáveis, bastava emborcar o copo sobre a toalha, tendo início o processo de absorção da água pela toalha e a consequente entrada de oxigênio no interior do copo. As borbulhas formadas no interior do restante do líquido que o recipiente continha, supostamente representavam o “ar” (pasmem!) contido no cérebro do indigitado e à medida que retornava à atmosfera natural, proporcionava o alívio dos sintomas. Segundo o imaginário local, o “ar” era contraído através de réstia de sol refletida por uma superfície espelhada e, em alguns casos, a falta de tratamento causava deformações irreversíveis na boca, como aconteceu com o Alan, primogênito do Argemiro Xavier.

Assim, como a Vira entendia de “ar”, dor de dente era com seu Chico Pedroso e dona Leontina era quem rebatia os quebrantes. A proximidade de rios, ribeirões, cachoeiras e córregos, tornavam o consumo de peixes uma constante na alimentação diária dos moradores, sendo assim, era sempre procurada para remover espinhas em forma de figa que se alojavam, caprichosamente, na parte posterior das goelas rubras e tumefeitas da molecada.

Nesse caso, o primeiro recurso era uma bolota de pão seco que deveria ser engolida sem auxílio de líquido. Caso o corpo estranho, digamos, se recusasse a descer, seu indicador direito se encarregava da tarefa, causando desconforto e provocando ânsia. Nesse caso, o corpo estranho era retirado e não ingerido. Seguiam os conselhos de praxe, afagos e ...balas de tangerina. Para catapora e sarampo, chá de sabugueiro e isolamento. Tosse comprida, uma vez diagnosticada, não havia panacéia que curasse, além de “deixar” tossir era necessário providenciar o imediato isolamento, evitando assim, a epidemia.

Quando criança, era levado por ela, aos bailes carnavalescos. De saquinho de confete e serpentinas à tiracolo e óculos de plástico protegendo a vista dos lança-perfumes, passei horas inesquecíveis ao som das marchinhas da época. Na condição de senhora e sem o marido Seu Bento, avesso às festividades momísticas, sua parceira favorita era Dona Maria do Seu João Monteiro e Donana, às vezes. Eram voltas e mais voltas no salão. Fui também seu companheiro de pescarias no “Largão”, das tardes ensolaradas nos anos 60. As minhocas nos terrenos úmidos ao lado do pomar, à vista do enxadão, só faltavam pular para dentro da lata com um pouquinho de terra que serviria para acomodá-las. Enquanto ela revolvia o chão, eu selecionava as que serviriam de isca para captura de acarás, lambaris e saicangas. Seu chapéu de palha de abas largas, a bissaca (bolsa de tecido) e as duas varas de pesca no ombro, serviam de adornos e emprestavam a ela um toque de singularidade.

Fisgávamos em média duas ou três dúzias, a sobra das iscas era jogada no rio funcionando como nossa ceva particular. Retornávamos rapidamente para que ela pudesse preparar os peixes para o jantar. Numa dessas tardes, enquanto aguardava o convite para a pescaria diária, a seu pedido, fui atender a porta e deparei com Dona Jandira, uma vizinha distante. Pedi que entrasse e ajeitei a poltrona à minha esquerda para que se sentasse. A Vira, assim que terminou a fritura dos bolinhos de chuva adentrou a sala enxugando a fronte molhada com a ponta do avental, cumprimentou com alegria sua amiga e a deixou falar, enquanto se acomodava na cadeira de balanço.

O caso era corriqueiro, tratava-se apenas de aplicações, em dias consecutivos, de cinco ampolas de determinado medicamento. Ao ler a bula constatando que o procedimento seria doloroso apontou a nádega como o local ideal para levar a espetada. Dona Jandira beirava seus quarenta anos e conservava ainda boa parte de sua juventude e mais, sua região glútea era abundante. Eu estava iniciando a difícil tarefa de adolescer e meus instintos começaram a sonhar com a possibilidade de ver de perto aquele traseiro imenso.

Fiquei num canto da cozinha enquanto a seringa era fervida, pois não era descartável. Fui longe contemplando o colo alvo, os cabelos sedosos e, sem que jamais soubesse, Dona Jandira, teve seu dia de miss em meus pensamentos. A Vira, envolvida na tarefa, parecia ter esquecido minha presença e Dona Jandira já fazia menção de abaixar a saia, quando senti uma mão na nuca, me conduzir de volta à sala (de onde eu nunca deveria ter saído), pondo fim nos meus sonhos eróticos e em seguida sua voz ordenou: “Só saia daqui quando eu chamar!”.

Nos quatro dias seguintes faltou-me coragem para a visita diária e tive que me contentar em ver Dona Jandira passar em direção à agulhadas. Além de Dona de casa, enfermeira e benzedeira, Vira, encontrava tempo para muitas outras atividades. O pombal sempre repleto, os patos, as galinhas e o grande pomar exigiam cuidados diários, mesmo assim, mantinha, com o Dito Português, uma horta com grande diversidade de produtos.

Além do abastecimento garantido para ela e o sócio, a vizinhança também se beneficiava das colheitas. Os caprinos se dão muito bem em terrenos montanhosos, detalhe esse que, talvez, tornou-a maior criadora da região. As cabras leiteiras, com seus cabritinhos espertos, antes de o Sol raiar já reclamavam o seu milho de cada dia, obrigando-a a saltar cedo da cama. Durante o Inverno, minha mãe colocava um pouco de conhaque de alcatrão no copo e eu corria em direção ao local da ordenha. O copo era colocado embaixo do úbere previamente lavado e o leite esguichava diretamente sobre o conhaque, tornando o líquido espumante. A mistura deliciosa era quem aquecia aquelas frias manhãs. Vários bodes eram encarregados da procriação, um deles, talvez o mais velho, tinha uma longa barbicha e era, de longe, o mais “cheiroso” do grupo.

Tão brabo quanto um miúra espanhol, exigia sempre cuidado redobrado. Era o primeiro a receber alimentação e, em seguida, amarrado, evitando-se, assim, que importunasse as cabritas mais jovens, pois, uma vez saciada a fome, era tomado por outro “apetite”, então... Um belo dia ele arrebentou a corda. Imediatamente alertei a Vira, entretida na ordenha e aquela faixa do quintal se transformou em arena e eu, na condição de bandarilheiro, me escondi rapidamente num lugar seguro, atrás da cerca. No instante seguinte, o bicho desferiu a chifrada, da qual a Vira se esquivou com uma rapidez espantosa para a sua idade, mesmo assim, machucou-se.

Não foi preciso manta vermelha e nem os “olés” da plateia para que tivesse uma perfomance de Dominguin. Agarrou o bruto pelo chifre, imobilizando-o imediatamente. Pediu que eu trouxesse uma corda nova com a qual mostrou o devido lugar ao valentão. Verificou o machucado, esfregou as mãos e continuou a tarefa. Vira gostava muito de nadar na piscina natural (a nossa Cachoeira) e dominava com perfeição a difícil tarefa de boiar. Passava longo período completamente imóvel à tona, ora com os olhos fechados, meditando, ou com eles bem abertos fitando a beleza do céu azul com nuvens esparsas.

Nas sessões cinematográficas era muito comum, talvez em função do cansaço, a gente vê-la cochilando. Certa vez, ao acordar, deparou com o estouro de uma boiada na tela. Pensando tratar-se de fato real, não se fez de rogada: levantou-se, colocou-se na defensiva alertando as pessoas próximas com o brado “Ih, escapou o boi!”. Nosso último encontro foi num jantar, às vésperas do meu casamento.

A idade avançada fazia com que ela abordasse os assuntos de forma desconexa e constantemente era interrompida pelos parentes, que de certa forma a policiavam, evitando assim que dissesse alguma coisa indesejável. Naquele dia, tive olhos e ouvidos só para ela. Concluir uma narrativa é difícil, sendo assim, simplesmente sirvo-me da expressão: “Valeu Vira...valeu!”

Voa comigo esta noite?

(Billy Viveiros)

Tenho por hábito trabalhar até bem tarde, ao som de músicas que vou buscando no Youtube e que vou ouvindo enquanto elaboro os meus textos. Calhou de, agora há pouco, eu estar pulando de um clip a outro e acabar chegando neste: https://www.youtube.com/watch?v=iutWOk0cejc , com belíssima música cantada por Maureen McGovern, parte da trilha do filme “Superman - The Movie”.

Eu me detive alguns instantes assistindo ao vídeo e ouvindo a canção. Daí, ouvi novamente e, mais uma vez, e, então, também comecei a “voar” em meus pensamentos. Num instante eu já não era mais o Billy, mas, o super-homem. E eu já não estava mais em São Paulo, Votorantim, Smallville, ou em Metrópolis, mas, na porta da Sede de nosso Vale Encantado, em Itupararanga!

A noite estava quente e uma lua cheia enorme brotava na montanha detrás da Casa de Válvulas. Em frente à Sede, uma fila imensa de moças: eu via a Ana, a Joana, a Dircinha, a Vera, a Gláucia, a Márcia, a Cile, a Regina, a Maria, as filhas do Gonçalino, as do Álcio, as do Argemiro, as filhas do Belmiro, as do Salvador Nogueira, a Cláudia do Crispim, a Margareth, a Maria Tereza, a Lina, a Marisa, a Doralice, a Lúcia, as filhas do seu Zé de Castro, do seu Zé Sanches, a Suely, as filhas do Lano, do Lauro, do Oswaldo Moretto, a Izilda, a Gracinha, a Lúcia, a Magali, as irmãs Lurdinha, Lucy e Leni, as filhas do seu Walter da represa, as do Zé Quezada, a Maria Lúcia e suas irmãs Vera e Dora, as filhas do Pedrão ... Meu Deus!

Estavam ali, organizadas em fila, ansiosas, à espera de um sobrevoo sobre nosso Vale Encantado todas as meninas que foram minhas contemporâneas nos tempos da Light. Eu pegava sempre a primeira da fila por uma das mãos e decolávamos suavemente da frente da Sede em direção ao campo, subindo e contornando à esquerda. Num instante e já sobrevoávamos os eucaliptos e passávamos sobre a escola.

Uma brisa suave era sentida em nossos corpos, à medida que eu e a garota da vez prosseguíamos sobre as casas onde morava o Bentico e a rua da Cachoeira. Eu apontava à direita e à esquerda, mostrando detalhes lá embaixo como, por exemplo, a luz da lua refletida no lago da Cachoeira formando uma trilha prateada sobre a face das águas.

Nesse ponto dava para fazer uma brincadeira, só para ver o olhar de espanto naqueles lindos rostos femininos. Eu descia num mergulho rápido, como se fôssemos adentrar de cabeça nas águas frias da Cachoeira e, então, no último instante, retomava altura e subíamos sobrevoando as pequenas cascatas rumando direto ao Cachoeirão!

Ah, que vista espetacular das águas despencando lá embaixo! Ali, com as meninas menos assustadas, eu fazia rápida volta sobre a cascata e as abraçava, ficando, ambos, na vertical e paralelos à queda d’água. Elas me abraçavam forte e, como que num baile, eu descia um pouco... E mais um pouco e...pouco mais... até nossos pés quase tocarem a superfície das águas. Então, eu arremetia novamente ligeiro para cima, subindo ao lado daquelas águas abençoadas e sentindo os respingos na decolagem.

Chegando ao topo, era deixar nossos corpos outra vez na horizontal e seguirmos voando para a Barragem. Como o espaço na represa permitia, dava para acelerar e ficar bem junto ao espelho d’água, com nossos peitos quase roçando a superfície. Nesse ponto as meninas sempre davam um grito de puro êxtase, mistura de medo e prazer, como aqueles calafrios que a gente sente quando ficamos de ponta-cabeça nas montanhas-russas gigantescas. Dali então, era subir outra vez e chegar no Alto do Morro por trás. Mais uma fração de segundos e estávamos sobre a Casa de Válvulas, quase completando o circuito.

Dependendo da coragem da caronista eu parava sobre um dos tubos que saem da Casa de Válvulas ou sobre o telhado da Casa de Força. Mas isto era só por pouco tempo. Afinal, não seria elegante deixar todas as outras garotas esperando naquela fila enorme diante da Sede. Mais um impulso voando sobre o aterro e novamente sobre a escolinha (desta vez no sentido oposto), uma curva à esquerda sobre o parquinho de onde já se podia ver o grupo de pessoas lá embaixo.